GALLEGGIANTI…. LA STORIA

Quì si rischia di “affondare” …

Parlare della storia dei galleggianti senza essere stato né un addetto ai lavori, né un’agonista ( a nessun livello) ed avere esperienze solo da passatista, espone al rischio di non essere credibili.

Ma la storia basta studiarla, e più di 60 anni di fiume aiutano a comprenderla anche in quelle sfumature impresse su righe ingiallite dai secoli che altrimenti potrebbero rimanere enigmatiche.

Non parlerò di forme che riguardano i galleggianti usati in tecniche diverse che non sia la nostra bolognese, perciò niente “Inglesi” e Stick Float, ne galleggianti da moschera o mare, perché non è materia che ho studiato, ne li ho quasi mai usati.

Quì su Match Fishing Italia ho già scritto la storia della soluzione dei galleggianti piombati, perciò accennerò solo a qualche altra forma alternativa, o particolare, magari a tipologie di galleggianti che poi sono entrati nell’uso comune, d’altra parte ricercando “ ho visto cose che voi umani…”

Si lancia…

Nel Medioevo la Badessa inglese Juliana Berners ci lascia il primo scritto su come costruirsi un galleggiante, siamo nel 1497 ma la Badessa raccoglie molto probabilmente lavori più datati almeno del primo ‘400 tramandati oralmente, o in manoscritti che non ci sono pervenuti, se non per essere stati trascritti da lei nel suo libro: Book of St. Albans ( che inizialmente era solo un trattato sulla caccia e sull’araldica) nel 1497 il libro si implementa del testo sulla pesca: “ A treatyse of fisshynge wyth an angle “( Trattato della pesca)

Di Juliana ci sarebbero da segnalare diverse cose, ma quella che fa più spicco è che fu la prima donna nella storia della stampa a pubblicare un libro, e anche una leggenda mai storicamente del tutto svelata, perché di lei ci sono arrivati solo nome, cognome e pochi frammenti di vita indicativi, il resto, il 90% è sicuramente leggenda, basta leggere gli appunti degli storici rinascimentali inglesi, dove viene definita: bella, di carattere, intelligente, un atleta fisicamente dotata, scrittrice intellettuale ( anche se ancora il termine non esisteva, era la prima…) e Badessa… decisamente un’immagine caricata, e visto che della di lei storia niente altro si conosce, andiamo a leggerci i suoi suggerimenti per i galleggianti…

Questa la traduzione del testo inglese:

Ora dovete costruirvi il vostro galleggiante in questa maniera: prendete un buon tappo che sia pulito e senza troppi buchi, ( sembra ovvio si parli del sughero) e trapassatelo con un piccolo ferro rovente, dopodiché infilate nel buco un bastoncino Liscio e diritto. Più grande è il galleggiante, più grandi devono essere il buco e il bastoncino.

Ora dategli una forma allargata al centro e stretta alle estremità, in particolar modo la parte inferiore deve essere quasi appuntita e simile alla figura che segue.

Lisciate bene i vostri galleggianti con una mola o una mattonella.

Considerate che il galleggiante per la lenza ad un filo non deve essere più grande di un pisello, per due fili come un fagiolo, per dodici fili come una noce, e così in proporzione alla lenza.

Tutti i tipi di lenza che non sono per la pesca sul fondo devono avere il galleggiante, così come la lenza sommersa deve avere un galleggiante.

Ora attenzione allo scritto che sembra banale, perché non lo è in quanto ci rivela una prima sostanziale differenza fra l’uso di quei primi galleggianti e l’uso di quelli di oggi.

Juliana ci dice che il galleggiante cresce di dimensione in proporzione al diametro della lenza, questa cosa si è persa con il tempo perché non più necessaria, vediamo allora di cosa si tratta:

Il galleggiante all’epoca non aveva solo il compito di sostenere la piombatura che portava l’esca sul fondo, e di segnalare l’abboccata del pesce, ma aveva anche il compito gravoso di reggere il peso della “corda” che dalla cima della canna arrivava al finale ( crine di cavallo all’epoca )

La corda, che era fatta di vari fili intrecciati, siano stati essi di crine, di lino, di canapa etc.( successivamente anche di seta grezza), non era nemmeno trattata in modo idrorepellente, cosa che avverrà nei secoli successivi, e sarà determinante per più fattori fisici: putrescenza, essiccamento, tenuta al carico etc.; perciò oltre a pesare di suo finiva per assorbire acqua ed avere un peso ancora più sostenuto, questo gravava tutto sul galleggiante che gioco forza doveva essere di dimensioni adeguate per reggere i due pesi: lenza + piombo.

E’ molto probabile che il galleggiante non fosse nemmeno in taratura verticale, ma semplicemente adagiato orizzontale in acqua, scrivo questo perché troveremo successivamente articoli che discutono di quale sia la sua posizione più idonea in pesca, un po come la diatriba ( antica) se legare un amo a paletta con il filo che esce interno o esterno… oggi ci sentiamo certi e sorridiamo, ma in realtà quasi tutti questi processi tecnico/deduttivi, che ora ci sembrano ineluttabili, hanno avuto un percorso non breve prima di affermarsi.

Vi metto anche la pagina che riguarda le lenze dove si vede un grosso galleggiante che a monte ne ha uno più piccolo…anche questa soluzione ci dice di quanto fosse impegnativo sorreggere la lenza, ed è sicuramente una soluzione adottata per poter usare in definitiva un galleggiante più piccolo di volume e più facile da tirare giù per il pesce, oltre che meno influenzato dalla corrente, demandando al piccolo una parte del compito di reggere il peso della “madre lenza”.

Vi ho messo la foto perché anche in questo caso ritroveremo questa soluzione adottata secoli dopo in un testo italiano del 1905!

Vi voglio anche riportare un aneddoto personale, che è indicativo di come un semplice tappo di sughero sia stato istintivamente preso “in prestito” come primo galleggiante da pesca.

A 19 anni fresco di patente con la mia Fiat 500 L usata, nel piovosissimo Agosto del 1977, mi ritrovai a pescare nell’unico fosso che non fosse in piena in tutto il territorio Tosco/Romagnolo, un fosso che scende dal P.so del Muraglione verso la Romagna e sotto passa la statale ‘67 alla fine delle curve a gomito presso una vecchia casa cantoniera prima di immettersi come affluente di sinistra nel fiume Montone. Questo fosso di cui non conosco il nome, forma( formava) prima di scorrere sotto la statale un laghetto in un bosco, laghetto creato e regimato dalla prima di alcune mini pescaie artificiali.

Li mi presentai accorgendomi al momento di pescare che nella mia attrezzatura mancavano i galleggianti e altra roba, dimenticata in una borsetta a casa. Inoltrandomi nel bosco che era a ridosso del laghetto, avevo visto fra delle alte erbe lungo il rio un fiasco di vino abbandonato con il suo bel tappo di sughero, tornai indietro lo presi e riuscii a praticarci un foro con lo spillone delle classiche forbici multiuso a becco piatto che ormai non si vedono quasi più fra l’attrezzatura di oggi, ma che all’epoca erano immancabili, ricordo che ancora fumavo, l’ho fatto finché non mi è nato il figlio Matteo nel 1995; così presi l’accendino scaldai lo spillone e dopo aver un poco ridotto il tappo, praticai un foro centrale per verticale, ci feci transitare la lenza dentro, e lo bloccai alla posizione voluta con 2 pallini uno sopra e uno sotto. Le trote incredibilmente presenti erano veramente affamate, tanto che quel tappo praticamente quasi per niente tarato faceva dei violenti balzi prima di sprofondare…

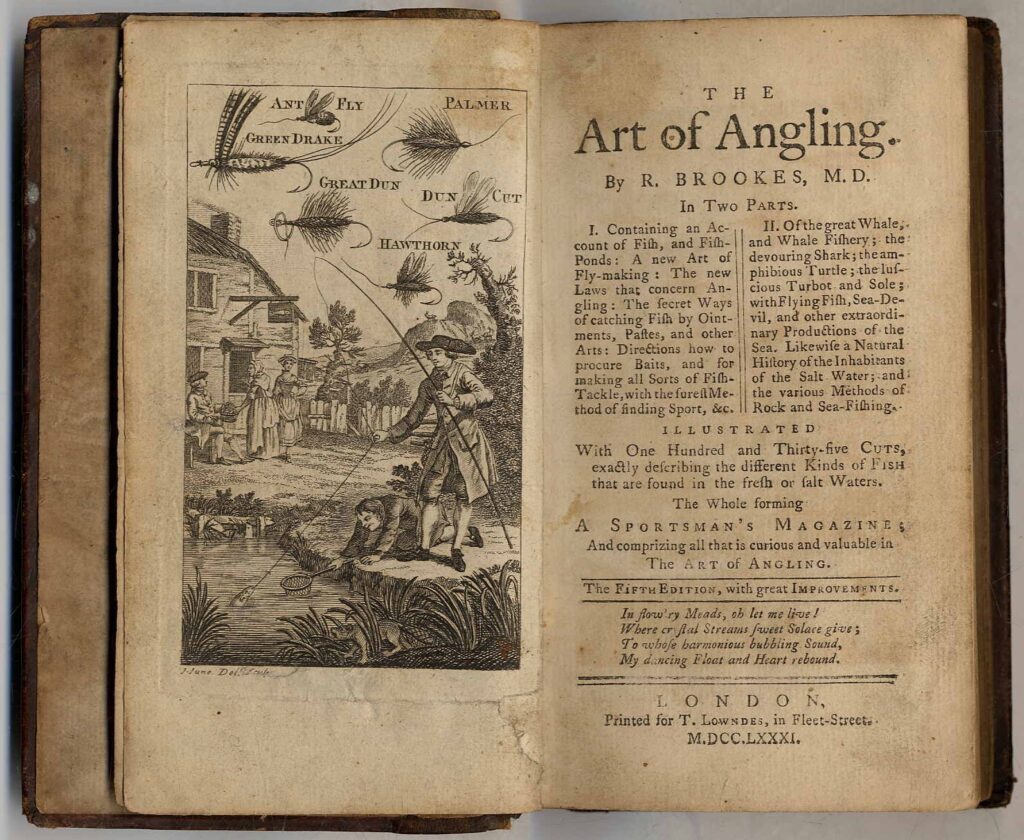

Nel 1577 sempre in Inghilterra il galleggiante “appare” in: “The Art of Angling”, tradotto: L’Arte della Pesca , questo è un’ altro dei testi storici di pesca inglesi, e come uso e costume dell’epoca, è stato “saccheggiato” più volte dagli autori successivi, compreso il famoso Isaac Walton nel suo: “ the Compleat Angler” (1654)

Pensate di questo testo andato in stampa nel 1577 sopravvive solo un esemplare e nemmeno completo, tanto che mancando il frontespizio non appare nemmeno il nome dell’autore; solo ricerche storiche fatte nel ‘900 da professori universitari americani hanno stabilito che l’autore ( probabilmente) è in certo William Samuel che fu vicario della chiesa Godmanchester, sul fiume Ouse nel Huntingdonshire, dal 1549 al 1554

Insomma la Chiesa dalla moltiplicazione dei pesci in poi, sia nella Pescicoltura, che nella pesca per diletto ha sempre messo lo zampino.

Ma leggiamoci la traduzione del passo in cui si nomina il galleggiante, nel dialogo fra un viandante ed un pescatore, perché sembra nostro teatro…

V – Oh, c’è stata una boccata!

P – Già è un “colpo”…

V – Allora c’è?

P – Non ancora, ma spero…adesso ci divertiremo, dammi del bugiardo se non vedrai un’altra “boccata” quando il GALLEGGIANTE torna al posto di prima…

Non importa che proseguo perché comprendiate il giochino del cenno e dell’affondata alla passata successiva nella medesima mattonella!

ITALIA 1600

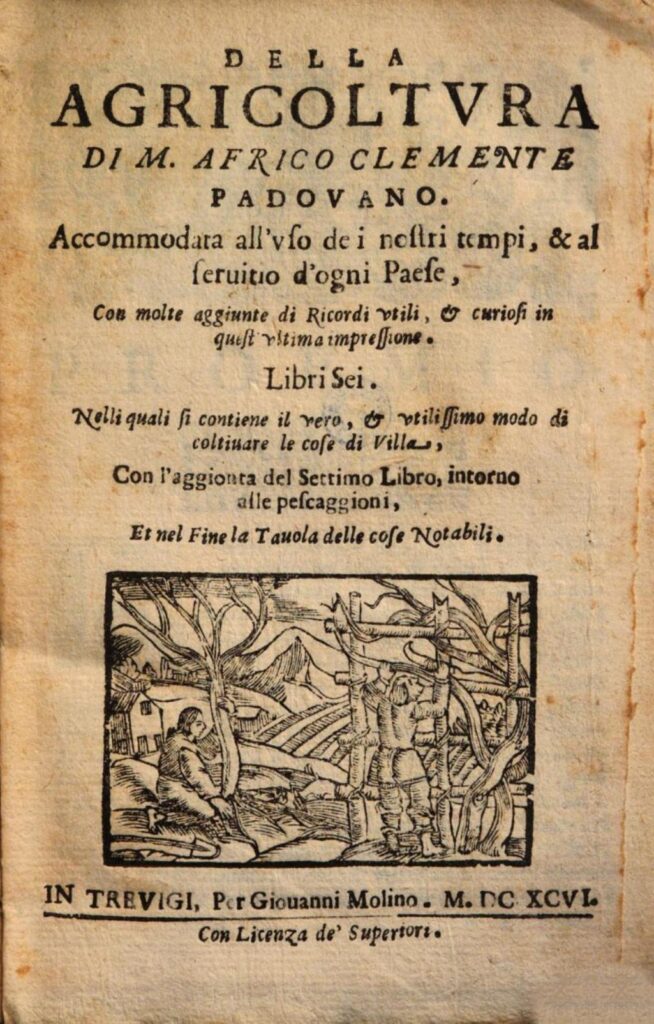

La prima volta che si nomina un “galleggiante” in un testo italiano in cui appare la pesca è per merito del notaio padovano Africo Clemente.

E’ il 1600 quando da alle stampe il suo trattato di Agricoltura dove nel libro VII tratta la pesca. Ma Africo ci scrive che all’epoca pescava già da più di 60 anni, perciò le sue note e quel primo scritto del galleggiante sono cose già conosciute a metà del 1500!

E’ solo un nome in padovano: “ Cannuoilo” ma tanto basta per comprendere che è un galleggiante, in quanto Africo ci dice che quando il pesce lo tira giù…il pescatore non deve essere tardo a dare il “tirone” o “tratta” come danno gli esperti, ecco sdoganato anche in gergo del 1500 l’antenato della nostra “ferrata”!

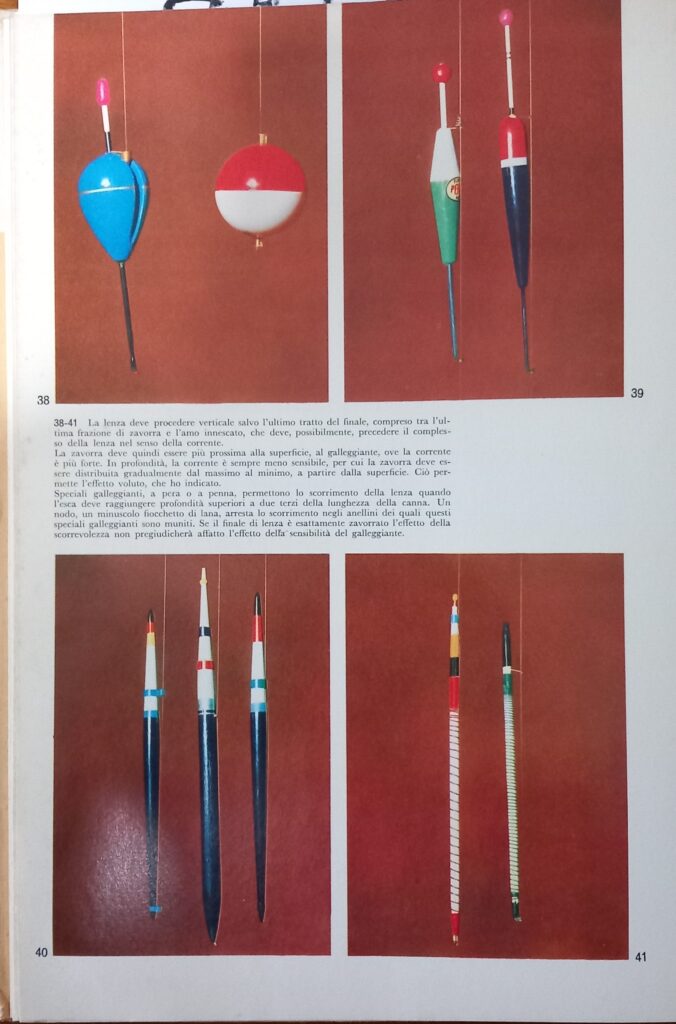

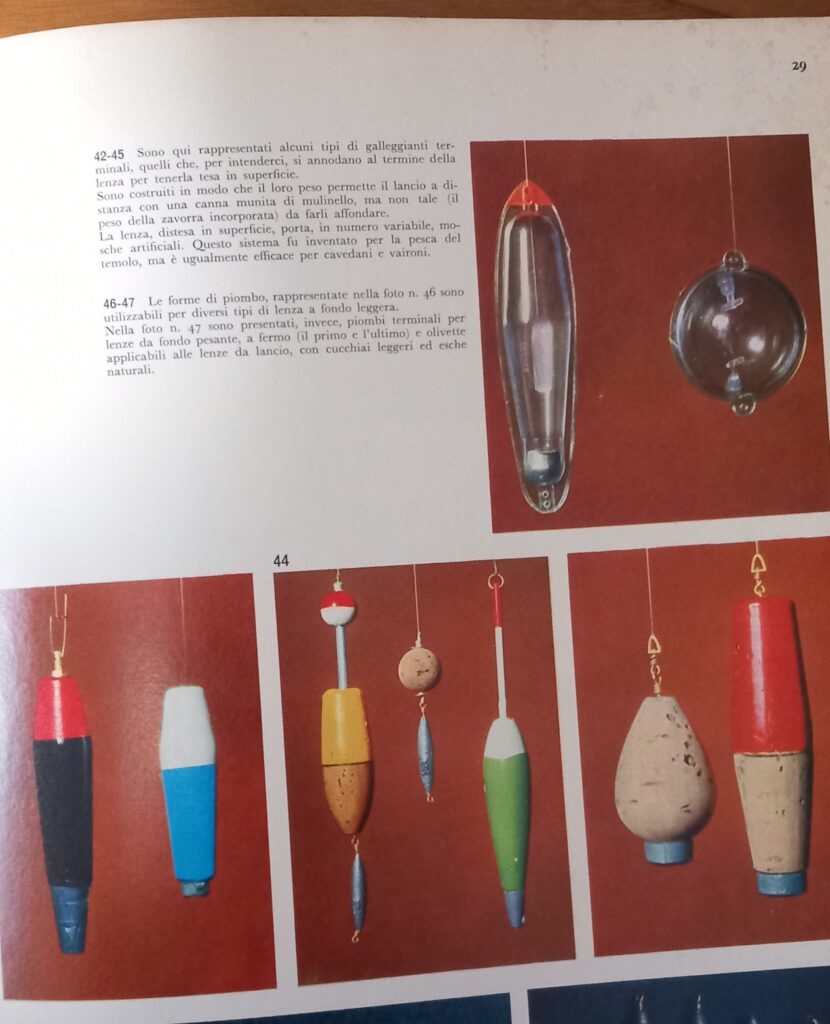

Ora ponete attenzione alla radice del vocabolo: “ Cannu… che non richiama per niente un tappo di sughero… infatti non lo è; inizia sin da ora la dualità di forme e la varietà di materiali in alternativa al tappo di sughero della Juliana Berners, vediamo di che materiale era fatto…

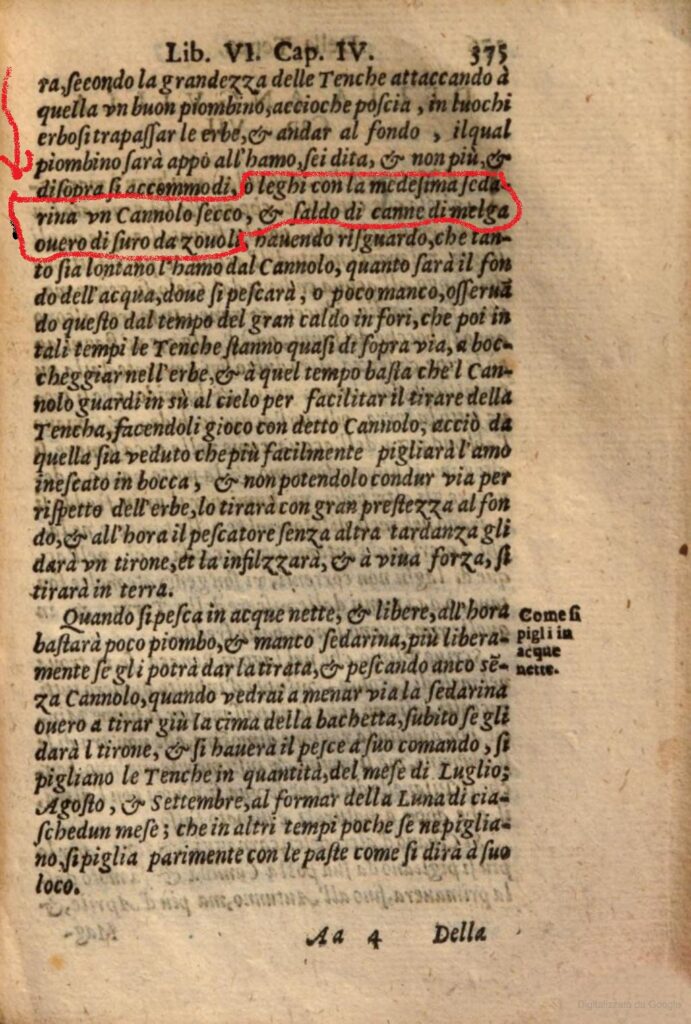

1621

Di questo anno è il lavoro del bresciano Eugenio Raimondi: ( Le Caccie delle Fiere …)

Che copiando in buona parte il testo, di Africo Clemente ci racconta però che il Cannolo ( a quanto pare la variante Bresciana del Cannuoilo Padovano) veniva ricavato dal gambo secco della Saggina, da cui sembra si facessero anche dei primitivi zufoli.

Siamo arrivati al dunque, abbiamo le due forme antiche progenitrici di tutti i nostri galleggianti da pesca: una fatta ad ovetto ricavata dal sughero, e con una stanghetta di legno , o altro che fungeva da blocco ( antenna/deriva) alla corda che scorreva dentro, e l’altra forma fatta invece a cilindro allungato ricavata da un tratto di “canna secca” in questo caso di saggina, che probabilmente ( il testo non lo dichiara) aveva due tappini di sughero ( all’epoca “sovero”) sopra e sotto perché non imbarcasse acqua con la lenza che magari scorreva esterna bloccata fra due passantini; anche in questo caso mi sbilancio senza scritti dell’epoca al riguardo, perché ne troviamo qualche dettaglio fra un paio di secoli…ma potrebbe benissimo essere che la corda scorresse dentro al cannolo, che stava sdraiato in superficie, di questo non ho certezza.

La storia però è ancora molto lunga, e come accade con i pesci, le due specie di forme ( la raccolta di sughero e quella cilindrica di canna ) finiranno anche per ibridarsi, ma non precorriamo i tempi…

1752-1770

Arriviamo in Francia, uno dei paesi che con la pesca di “fino” e di conseguenza con i galleggianti ha raschiato il barile…

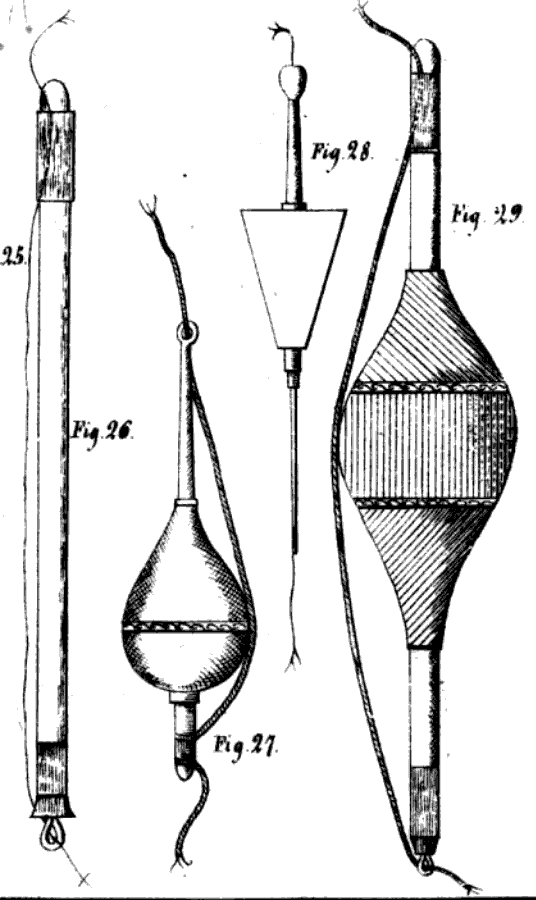

Il primo disegno di un galleggiante in Francia appare nell’ Enciclopedia delle Arti e dei Mestieri di Diderot e D’Alambert un lunghissimo lavoro enciclopedico che come vedete dalle date impresse a titolo è durato ben più di 20 anni!

E’ il classico ovetto di sughero con l’asticella a bloccarlo sulla “corda”, galleggiante ancora di dimensioni generose, il motivo lo sappiamo già…

Il tempo scorre inesorabile come le acque dei fiumi

In Italia è già il 1843

Il galleggiante ha ormai posto fisso sui manuali di pesca, e non può mancare sul primo che viene edito a Milano (103 pag.) appunto nel 1843 e lo sconosciuto che lo ha redatto, probabilmente sponsorizzato dal grossista SPEM deve aver letto anche il testo inglese della Juliana, siamo ancora ai suoi dettami del 1497

Nel testo infatti si ritrova la prima regola: “Più grossa è la lenza più grossa deve essere la Piva per sostenerla a fior d’acqua!”

Il nome del nostro galleggiante è passato da Cannuoilo ( Padova) a Cannolo ( Brescia) a Piva ( Milano), siamo sempre al cospetto di un galleggiante sfilato, ma non più di Saggina; il testo parla chiaro sia sulla forma che sul materiale:

“Prendesi un intero cannone ( sta per calamo) di penna, si chiudono le due estremità con turaccioli di sovero ( sughero) assai grosso…

Ora attenzione perché per la prima volta si ritrova l’ibrido, quando a fronte di corde da pesca molto pese si scrive: “ Si passa il tubo (Piva) in una palla di Sovero forata e annerita!”

Ci siamo, siamo al classico galleggiante a pera rovesciata!

Nel 1851

ITALIA Piemonte

Nel nostro secondo manuale di pesca questa volta firmato da Paolo Domenino ( L’arte della Pesca con la Canna…etc. ) sponsorizzato questo giro dal grossista Bagetti si ritrova di nuovo il galleggiante di sughero, il suo nome diventa NATTA ( Torino) dove si ritrova pure che la forma “ibrida” ha avuto successo :

“Si adatta alla lenza un pezzetto di sughero ( *Natta, un turacciolo da bottiglia ) traforato nella sua lunghezza e portante un tubo di penna entro il quale passa a stento il cordone di seta o di lino”

* Sul nome Natta apro un inciso che si rifà ai ricordi dell’amico Massimo Gigli ( 1946)

Massimo tempo fa mi ricordò un suo aneddoto personale: nei primi anni 60 il “Dini” un suo compagno di combriccola di pesca della zona Sud di Firenze ( quella che in ARNO va dal parco dell’Albereta fino al Ponte alle Grazie in ambo le sponde ) andò su al Nord a fare una gara di pesca e quando tornò a Firenze aveva con se un galleggiante dal nome riecheggiante: il “natterello” o “nattello”

in quel caso però della sua struttura originale era rimasta solo la penna centrale chiusa alle due estremità e il filo ( alla sua epoca già di nylon: le famose bustine da 5 mt.) trapassava il corpo con due fori uno presso la sommità, e l’altro nel basso…è somigliava più alla Piva che alla Natta.

Ma torniamo in cronologia al 1800

E’ il 1862 l’Ing. Giovanni Cetti scrive un manuale che parla della pesca nel lago di Como e a quella con canna e relativo galleggiante risiamo al nome “Piva” ma anche “Vela” o “Veletta” che si dichiara essere: “un “cannone di penna” con due turaccioletti di Sovero, portante un anellino ( o altro sistema) entro il quale si fa scorrere la lenza, che potrai affrancare a conveniente altezza, secondochè vorrai dare più o meno fondo all’amo, stando la “veletta” ( e qui siamo all’antenna) sempre alla superficie dell’acqua”

Subito appresso si ribadisce la forma ibrida:

“Se la lenza è molto grossa allora farai passare il Cannone dentro una palla di Sovero forata e colorata”

Le velette sono fatte di diverso materiale( e qui sicuramente si saranno avute varie tipologie di penne da quella di Oca a quella di Tacchino o Pavone etc. ) e di diverse fogge e grandezze, esse sono sempre più fini alle estremità e più grosse al centro, quando servono a sostenere i piombi attaccati alla lenza devono essere proporzionate ai medesimi”

Siamo nei pressi del prossimo bivio, già si comincia a centrare il discorso che la forma a penna vista la sensibilità deve essere “dedicata” alla lenza attiva… nel catalogo il Cetti mette i disegni dei galleggianti dell’epoca, nominando anche il manuale del 1843 ( la foto è quella che avete appena visto appunto nel 1843)

FRANCIA

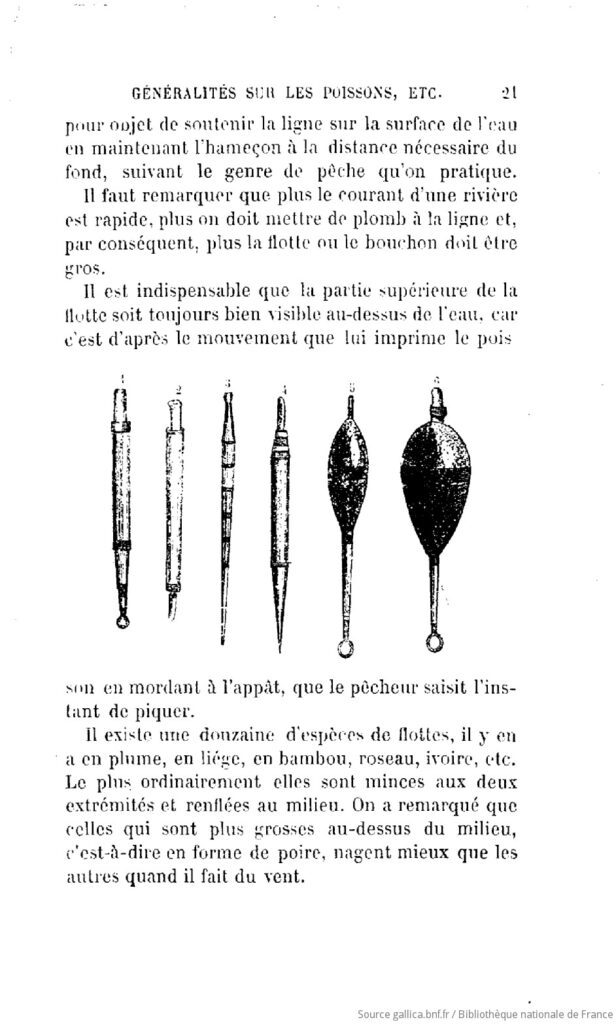

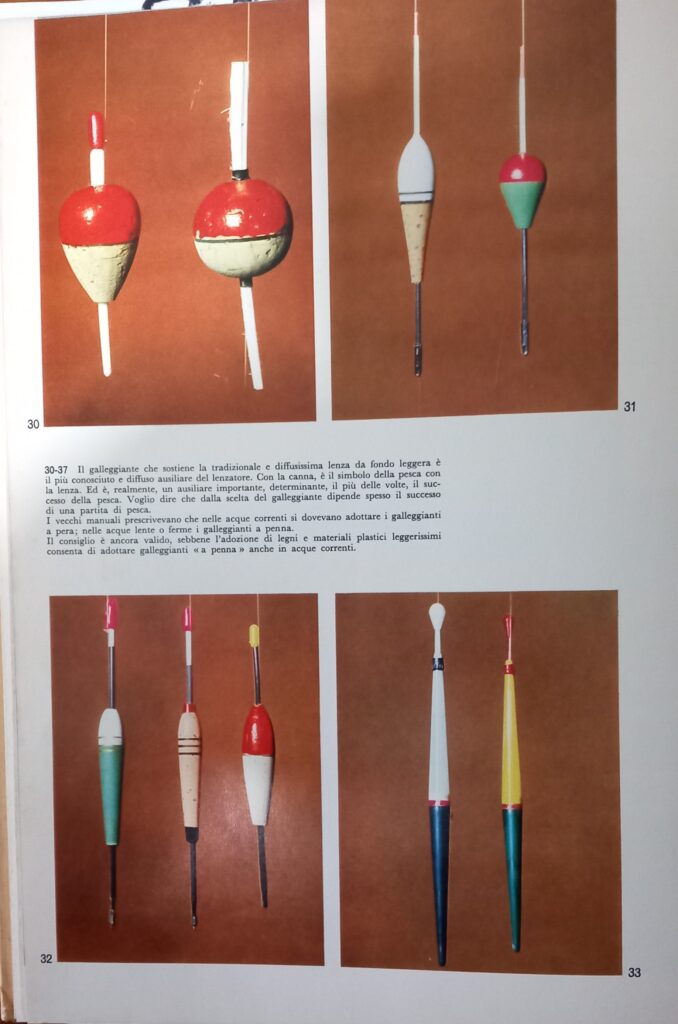

In FRANCIA nel 1882 esce un trattato della Pesca : Traitè della Pechè A la Ligne … nelle cui pagine appaiono i galleggianti sia a penna che a pera

Nel 1890 da una stampa sempre francese dove si rilevano 3 galleggianti, appare per la prima volta la penna d’istrice e il galleggiante più grande porta ancora in dote i sugheri di sostegno per la lenza principale

16 – Foto 1890

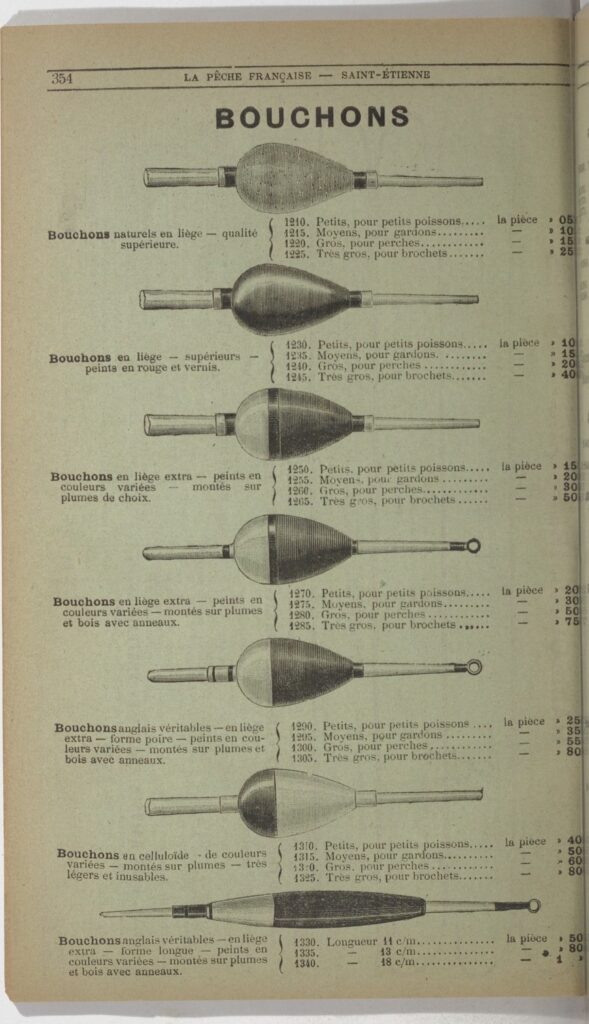

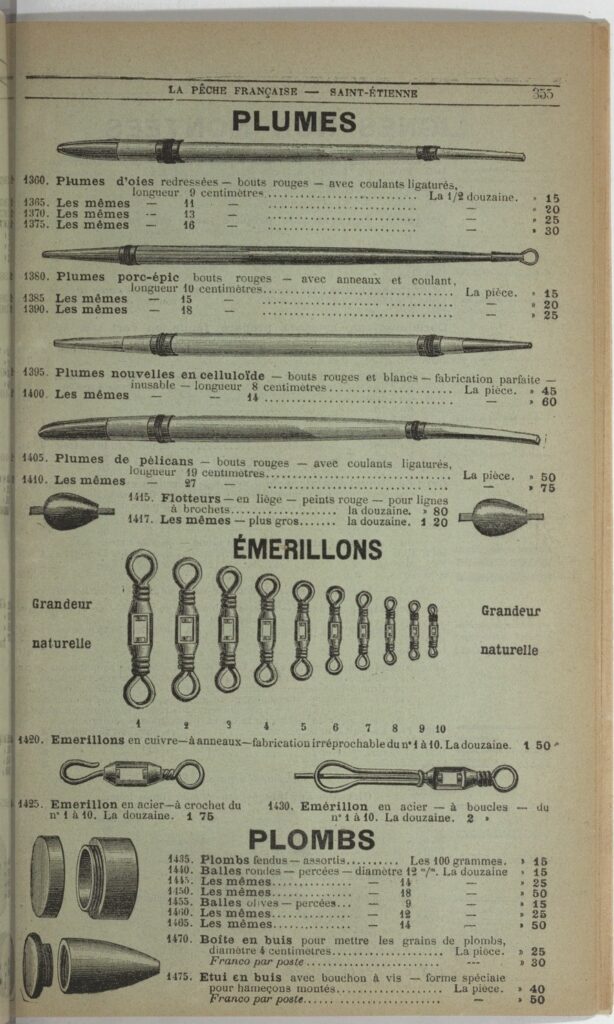

Pochi anni dopo 1893 un catalogo francese di vendita per corrispondenza: Manufacture Francaise D’Armes e Cycles …Saint-Etienne ( andato in stampa sin dal 1890) nel 1893 propone per la prima volta il capitolo Pesca ( di cui vedete la copertina ) già pagine con svariati tipi di galleggianti, è questo probabilmente l’inizio del “collezionismo inconsapevole”, che ha sempre colpito tutti i pescatori entrati in contatto con questo oggetto, all’epoca almeno in Francia…

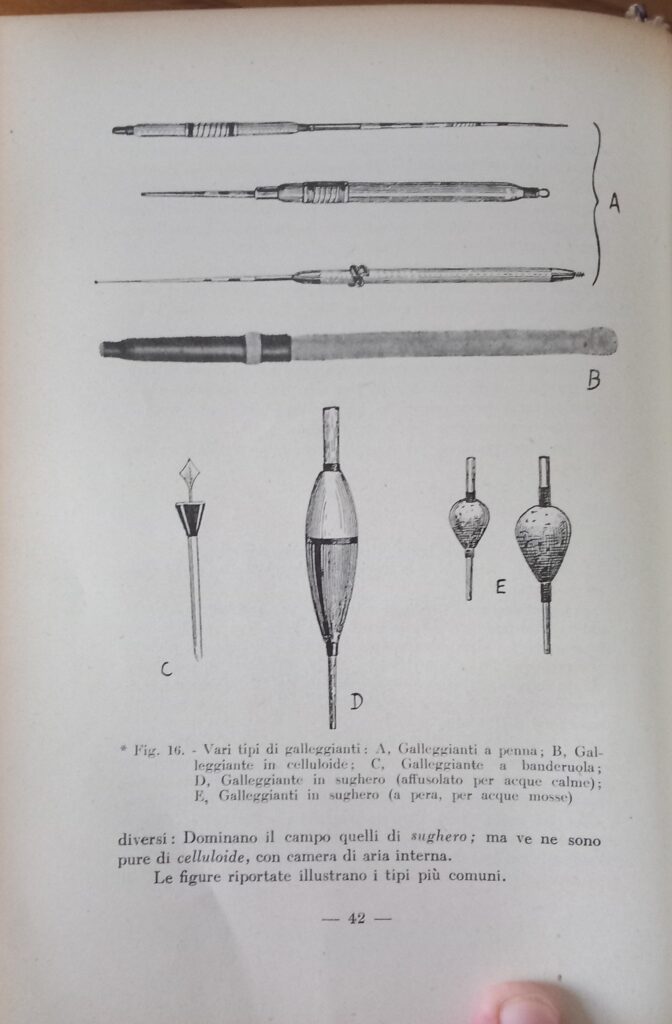

Le forme ormai consolidate sono ben divise nelle due tipologie:

BOUCHONS ( le pere di sughero)

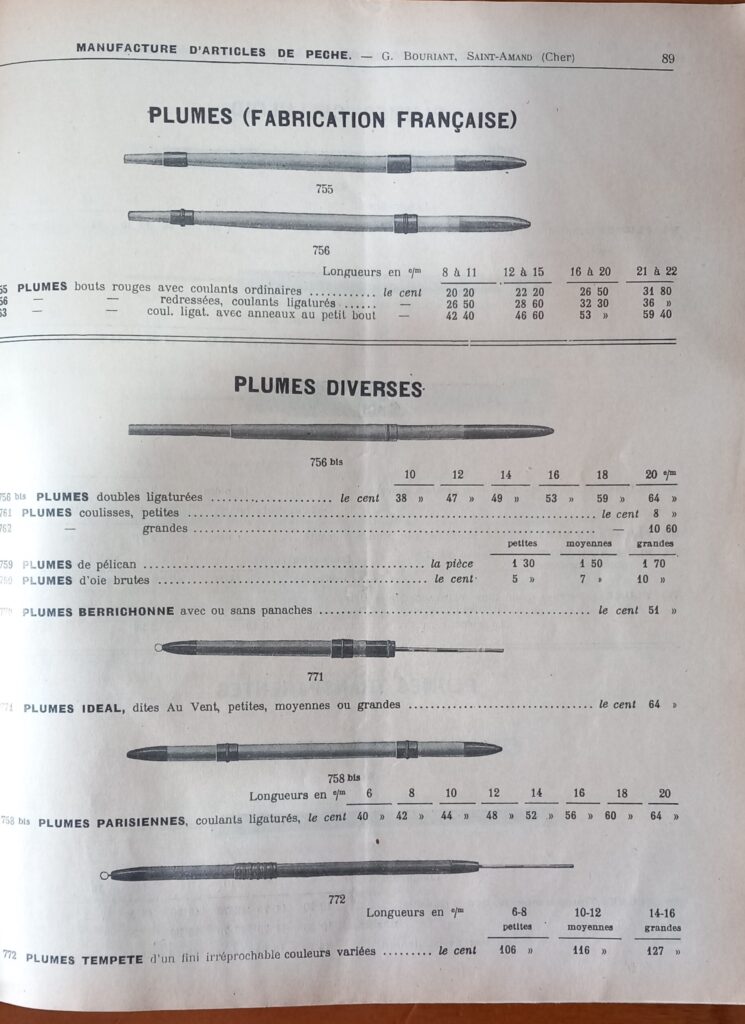

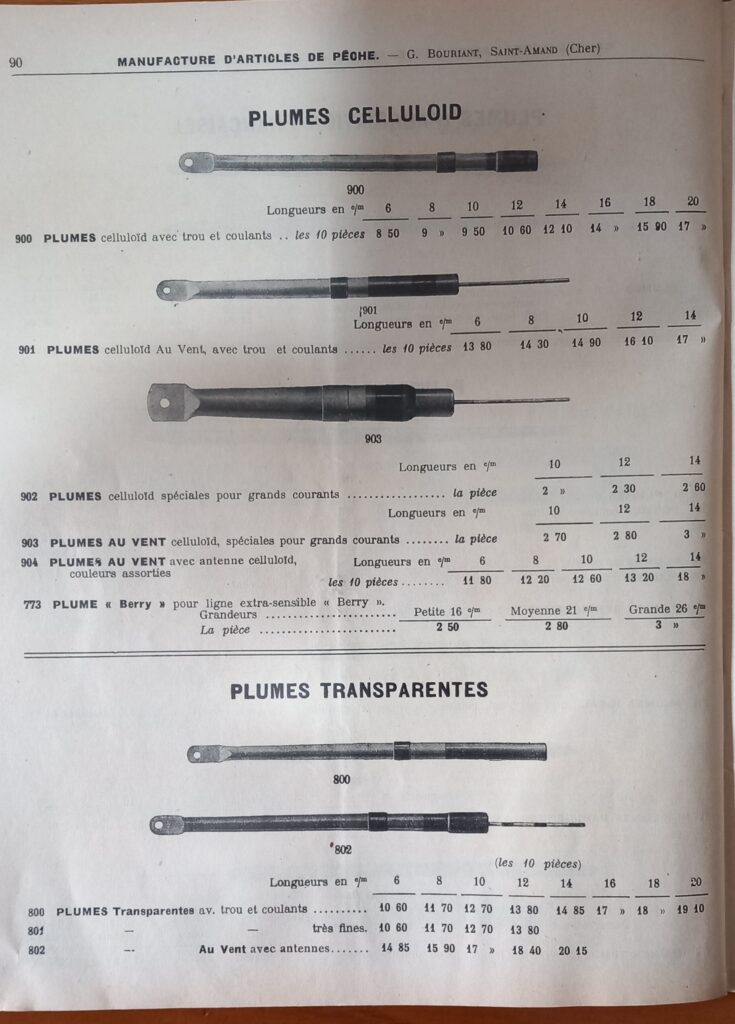

PLUME ( le Penne )

Va detto che ormai si è anche consolidata l’abitudine tecnica di rendere con vari sistemi la corda che fa da lenza madre idrorepellente, e ci si può dedicare al giudizio del galleggiante quasi come lo intendiamo oggi: solo dedito alla portata del piombo attivo necessario all’azione di pesca e alla segnalazione dell’abboccata. Fra i galleggianti troviamo per la prima volta le penne in celluloide, e anche quelle in aculeo di Porco spino( da traduzione letterale ), ma probabilmente ci si riferisce all’ Istrice, fra le “Plume” fa spicco quella di Pellicano…

Nel 1895 in USA su di un catalogo di vendita per corrispondenza: il Montgomery Award & C. si poteva scegliere fra pochi modelli, la pesca con il galleggiante non era la più seguita a quanto pare, piuttosto grezzo anche il porta lenze eseguito su di un tratto di canna dolce divisa a metà.

ITALIA

1900

Esce il manuale del pescatore edito da Romeo Mangoni ( MI) che poco o nulla aggiunge a quello che abbiamo detto si va dalla Piva ( Cannone di varia tipologia di calamo di penna: Oca- Tacchino-Pavone) al suo ibrido caricato di una palla di sovero.

Nel 1905 esce un manuale più corposo, quello del Luigi Manetti ( 303 pag.)sempre a Milano

In questo manuale si affronta l’argomento: Meglio la Penna o il Sughero?

Ma non solo: Meglio la posizione orizzontale o la verticale?

Non vi meravigliate, siamo ancora a rendere idrorepellenti le lenze di Lino- Canapa- Seta etc. insomma siamo sul crinale, ma il testo è altamente tecnico per l’epoca, e il quesito è così risolto: Penna in verticale con al massimo 1-2 cm di capocchia rossa che fuoriesce dall’acqua.

Per il sughero si consiglia caldamente la forma ibrida che ormai non deve più sostenere il corpo lenza ma è necessaria solo per un utilizzo in acque vorticose, tipo l’acqua all’uscita delle gore dei mulini.

Fra le perle la lenza per il cavedano dove il Manetti consiglia di usare ( vista la diffidenza) un galleggiante non più grosso di una falange di pollice, ma per poterne usare di cosi piccoli, anche se la corda è stata resa idrorepellente c’è bisogno a monte di almeno di 7-8 micro galleggianti di sughero grandi poco più di un chicco di riso che la sostengano…

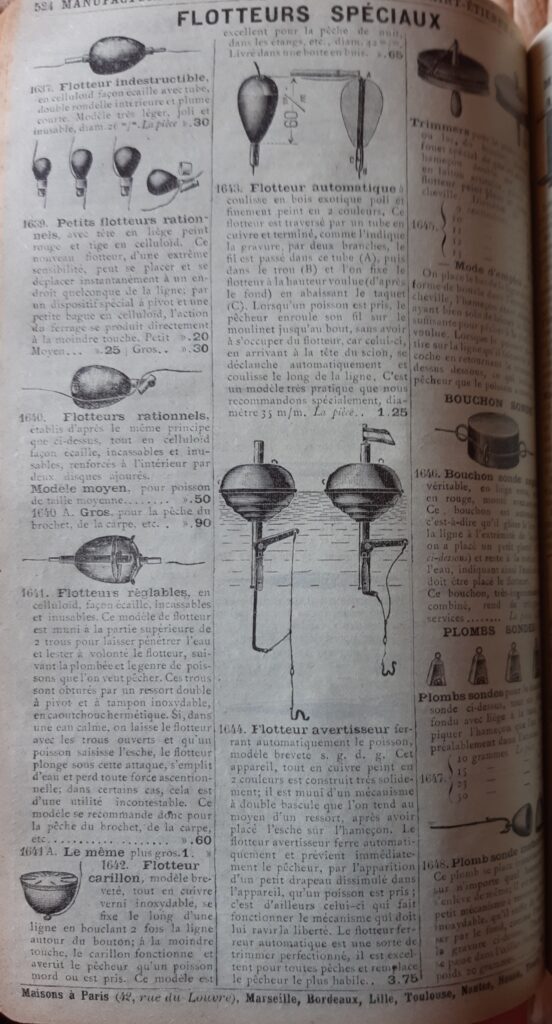

FRANCIA 1907

Sui cataloghi si ha un’esplosione esponenziale di forme e soluzioni, in questi anni nascono galleggianti che voi umani…autoferranti e segnalanti, a portata variabile, etc. manca solo “salpanti”… ma nascono anche soluzioni che poi avranno un grande futuro, tipo i galleggianti con antenna luminosa per pescare di notte! Appare anche un “francesino” con la “deriva passante in aculeo di Porcospino ( Istrice )

1914 ITALIA

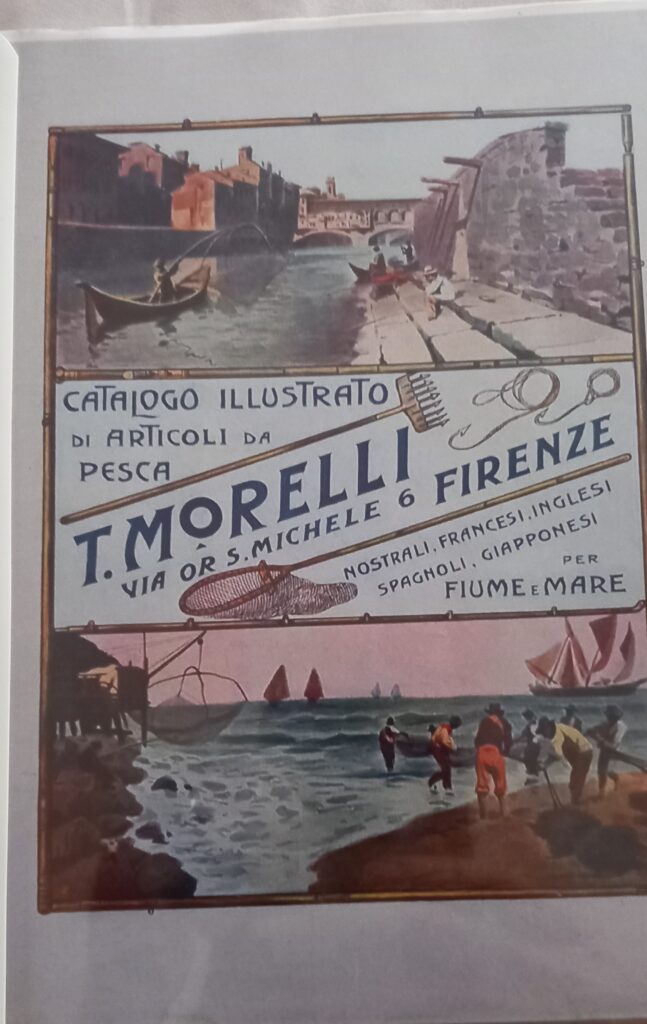

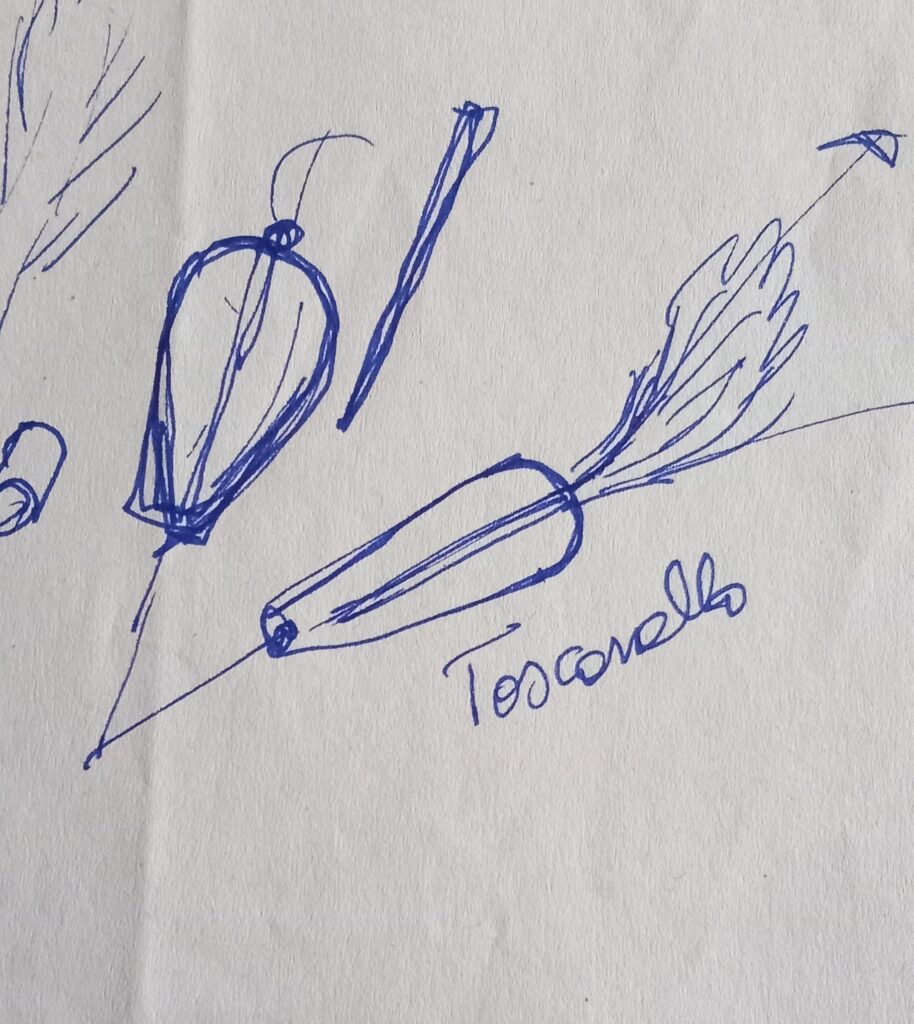

A Firenze già dal 1909 esiste il catalogo catalogo del Grossista fiorentino Tommaso Morelli dove appare( senza nome) uno strano galleggiante con le piume in testa, il nome con cui diverrà famoso negli anni ‘50 è “ Toscanello”

Vi metto anche lo schizzo sempre di Massimo Gigli relativo al “ Toscanello”, e su di lui vi voglio riportare anche una considerazione di Roberto D’Angelo( 1937) vecchio agonista fiorentino molto conosciuto negli anni 60/70 perché giramondo presente in federazione FIPS a livelli regionali per ben 40 anni!

Quando gli chiesi a cosa servissero quelle penne sulla “sommità” del “toscanello” mi rispose alla toscana: “ a nulla, risparmiavano solo il tempo che gli ci sarebbe voluto per ripulire il calamo della penna della gallina“…D’Angelo Docet.

Per farvi comprendere appieno il motivo di quel nome vi metto una vignetta di Jacovitti dove mi sembra evidente la somiglianza con il “ mezzo toscano”…

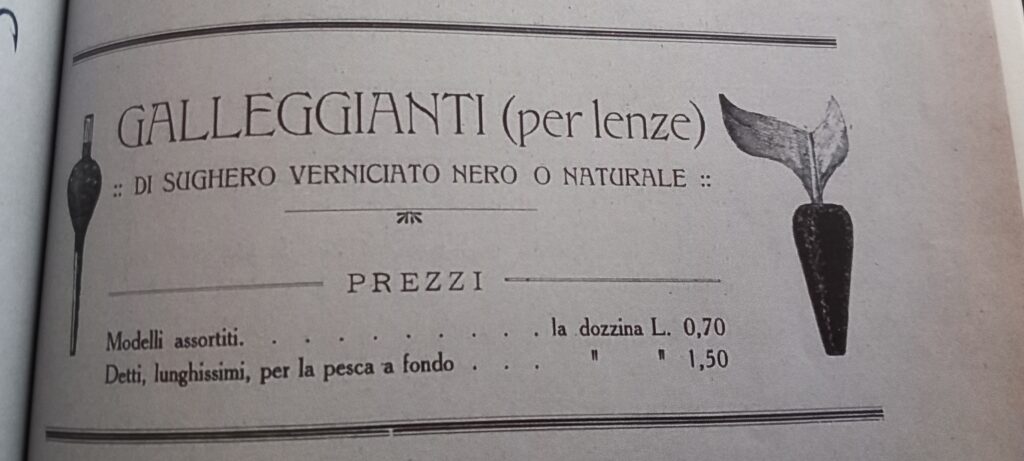

Sul Catalogo Morelli del 1914, di galleggianti, se ne vedono raffigurati in totale 6 ( sommando le figure libere con quelli su lenze già montate, le forme sono classiche: pera, oliva, sfera, non appaiono le “pive” ( però sono nominati: galleggianti lunghissimi per la pesca a fondo, che probabilmente venivano usati orizzontali ) e uno di quelli raffigurati sul porta-lenza è pari pari quello del catalogo americano del 1895 con la sua bella canna divisa a metà…

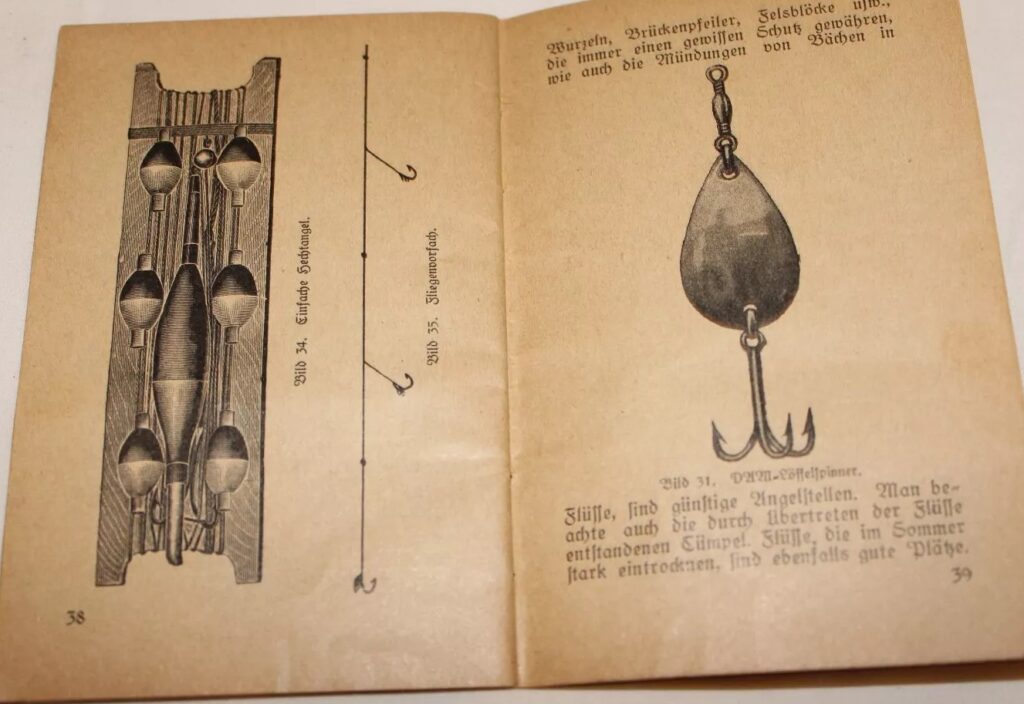

Per pura curiosità ho “beccato” anche un catalogo tedesco sempre 1914

La pagina rappresenta un solo galleggiante montato con 4 più piccoli per sorreggere la lenza trave, come si è visto si usava ancora all’epoca.

Va sottolineato che i galleggianti aggiuntivi erano tipici di quei paesi ( posti) dove la pesca ai grossi predatori era un’usanza consolidata, ergo che le corde dovessero essere molto robuste e che per esca usando un pesce reale, con tanto di imbracatura il peso dell’insieme fosse importante, e la soluzione obbligatoria.

Torniamo in Italia

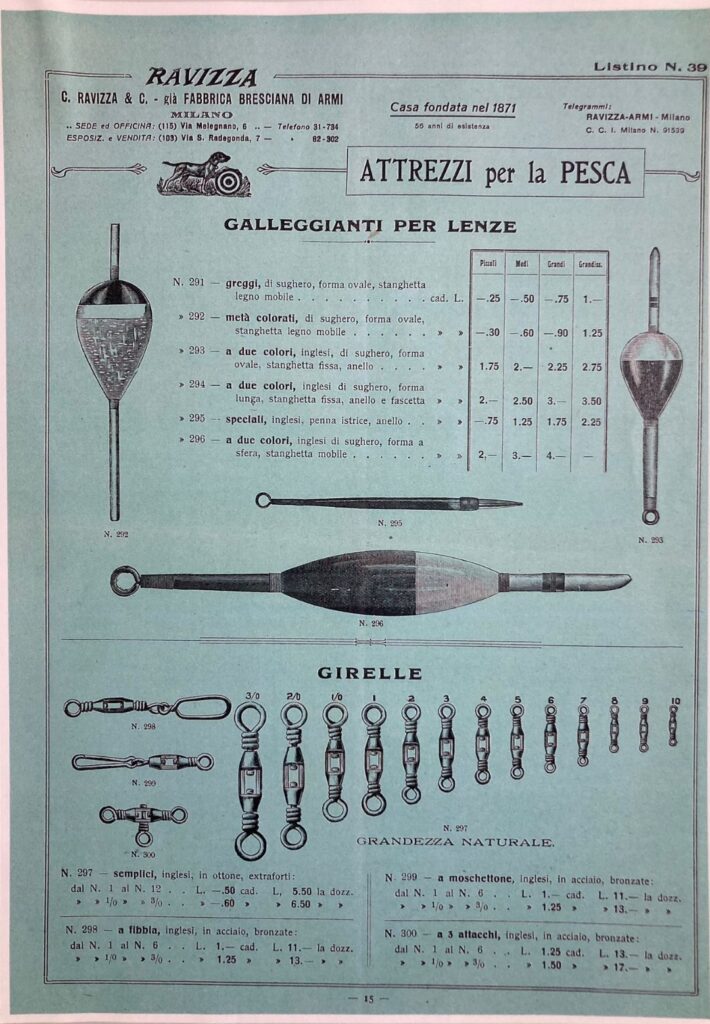

Sul catalogo della milanese Ravizza nel 1927 ne vengono raffigurati 4 sono galleggianti classici con una numerazione commerciale di 6 tipi da 291 a 296

Si veleggia verso gli anni ‘30

Nel 1931 i nostri grossisti in questo caso il Sigismondi di Torino pubblica nel suo catalogo questa pagina dei galleggianti, quelli in sughero vanno ancora a dimensioni in Cm invece che a tenuta in grammi; soluzione che risente del loro antico uso come galleggianti da “monte e da valle” La Serie 1318 che ho contrassegnato, richiama molto come forma il “Toscanello” del catalogo Morelli del 1914 l’ho contrassegnato.

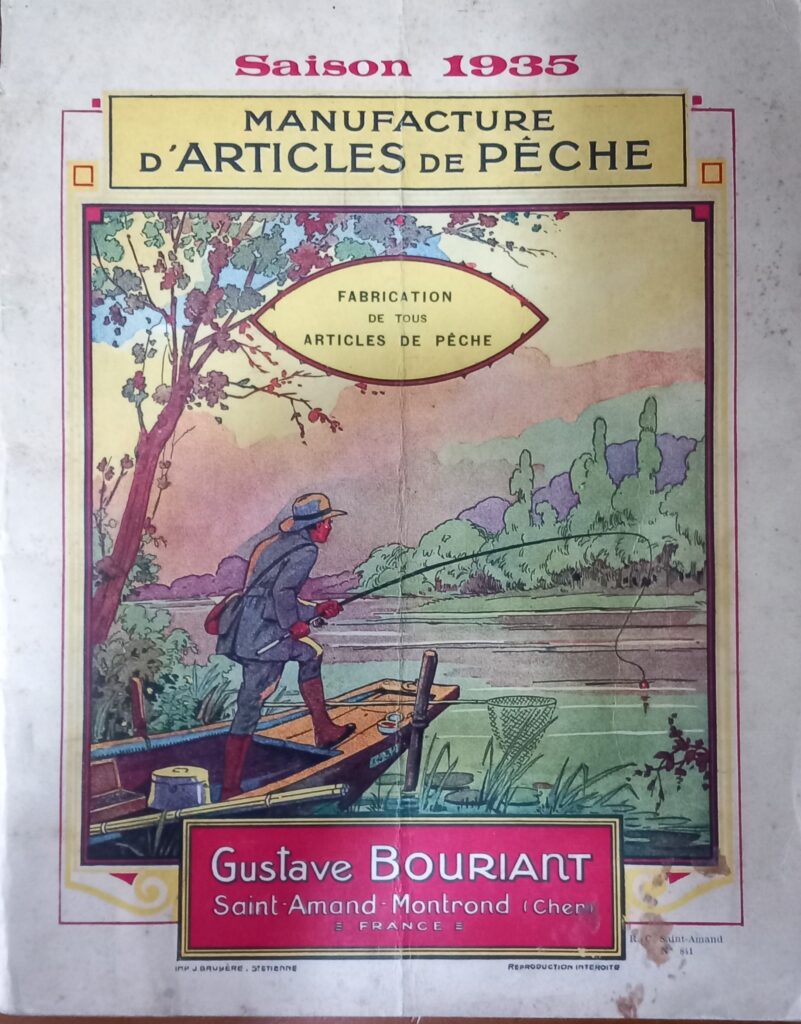

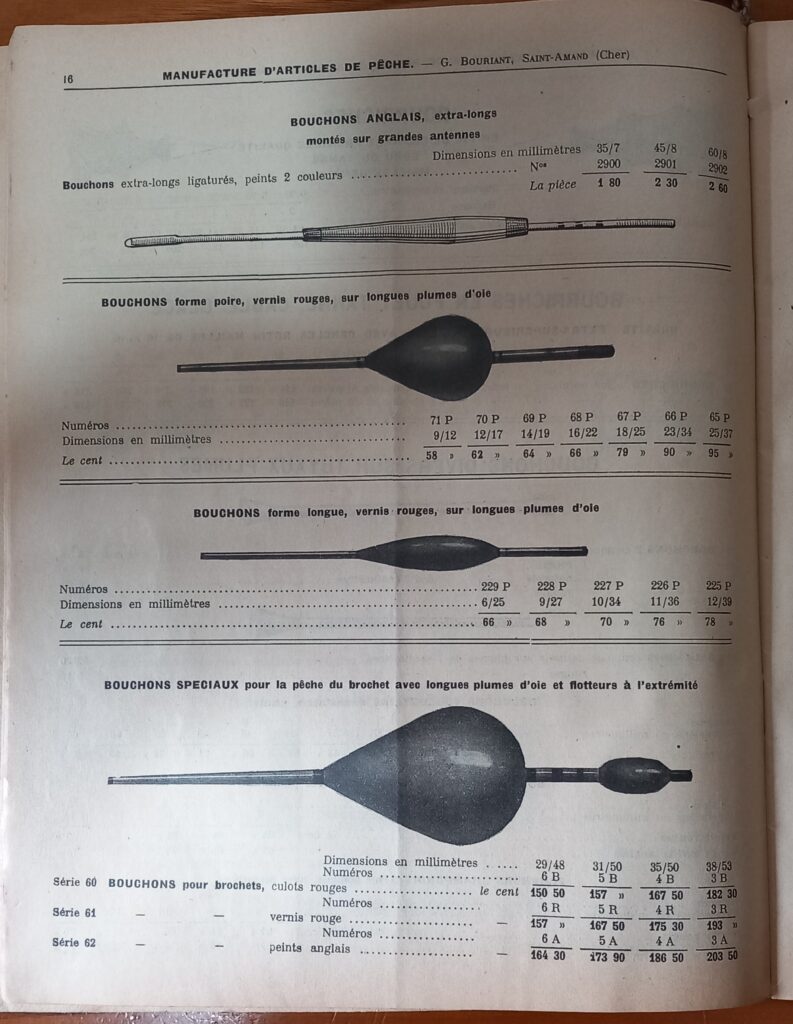

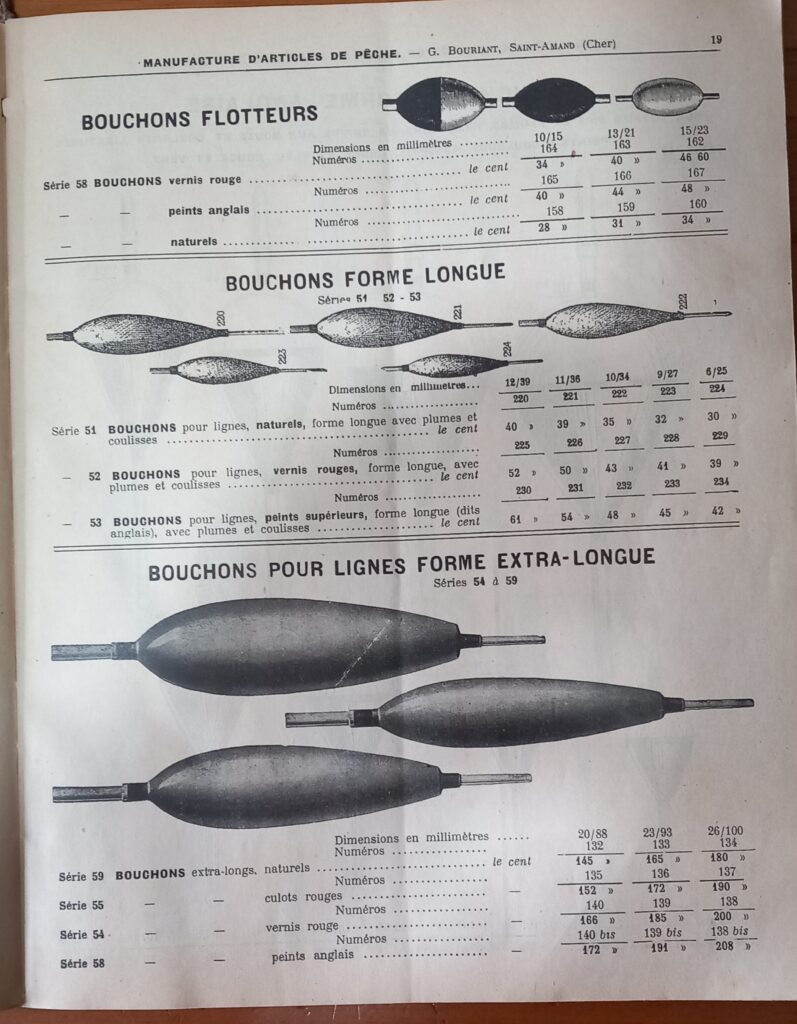

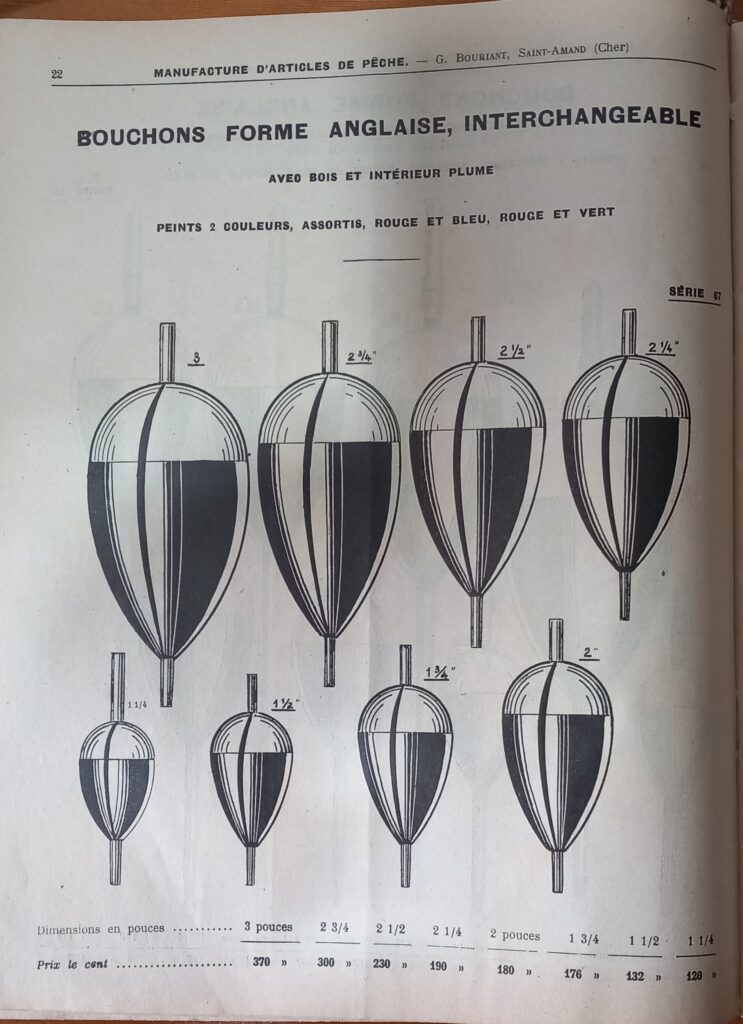

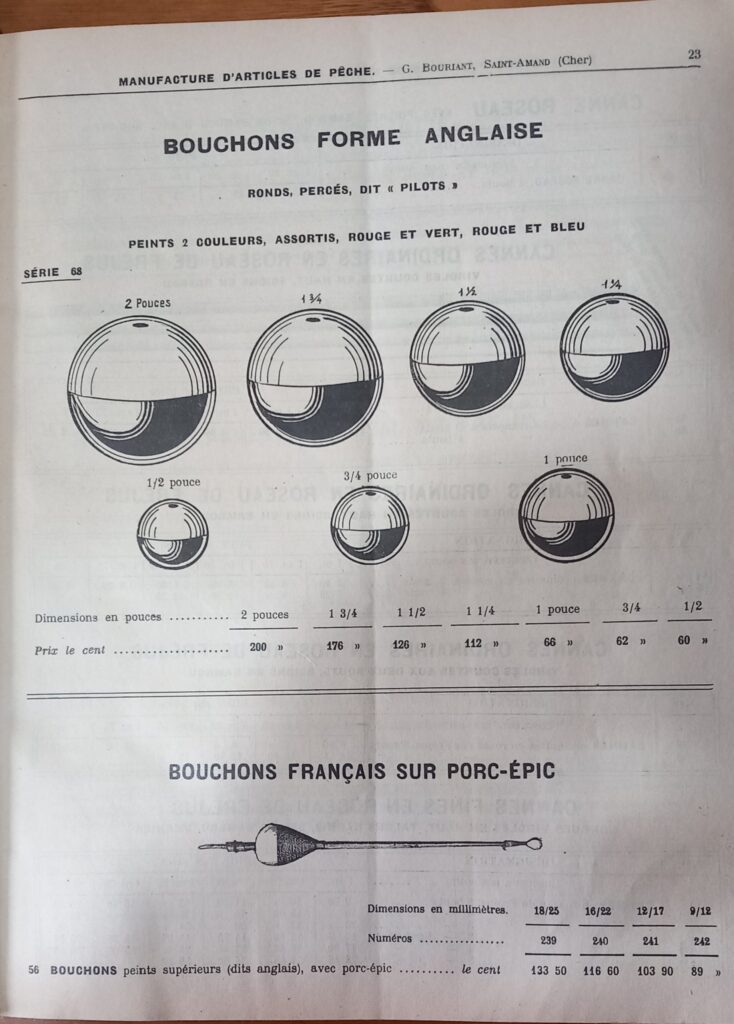

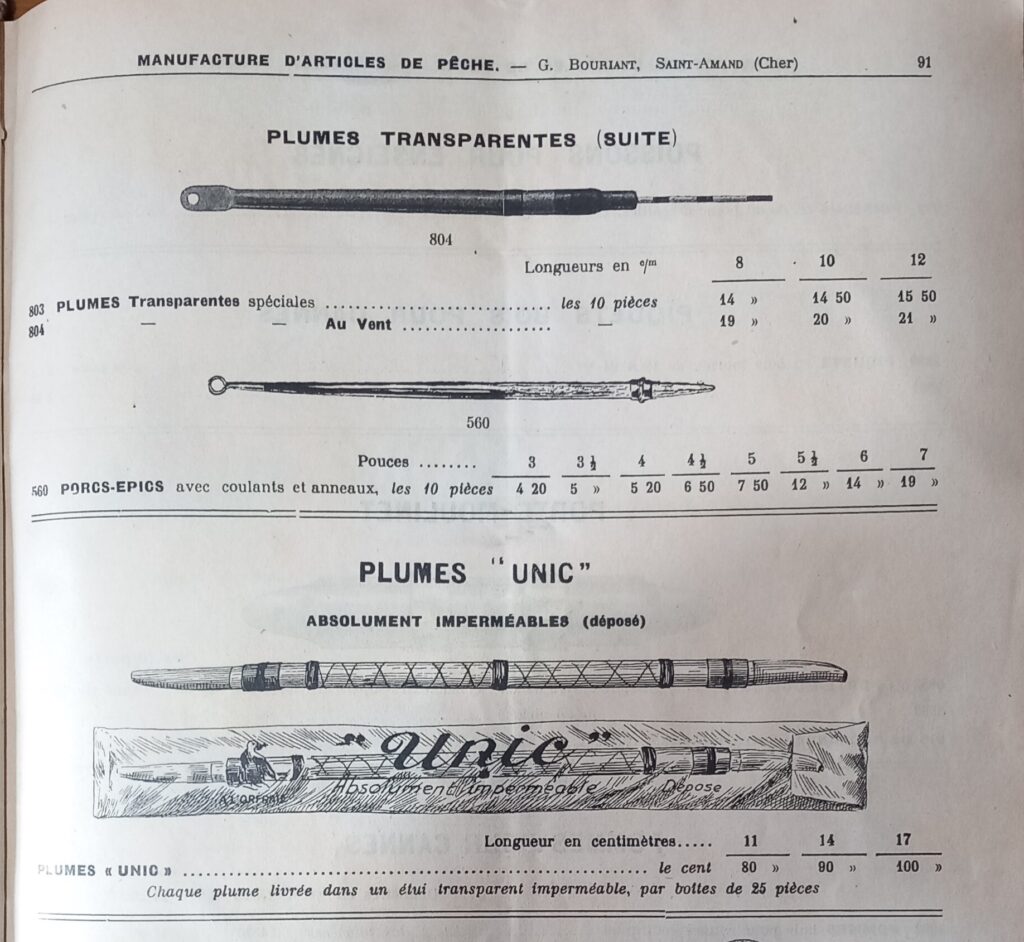

Interessante quelli del 1935 messi a catalogo dal fabbricante Francese: Manufacture D’Articles De Peche Gustave Bouriant Saint- Amand – Montrond , dove risulta evidente che ormai in Francia sono dei produttori incredibili delle più svariate forme, fra le quali si vedono galleggianti intercambiabili; e l’esplosione delle “Plume” in Celluloide, in foto anche le lavoranti addette alla verniciatura

Nel 1939-40

E’ la volta del grossista milanese SPEM che a catalogo mette fra le forme anche la penna in celluloide, 40 anni dopo i francesi…

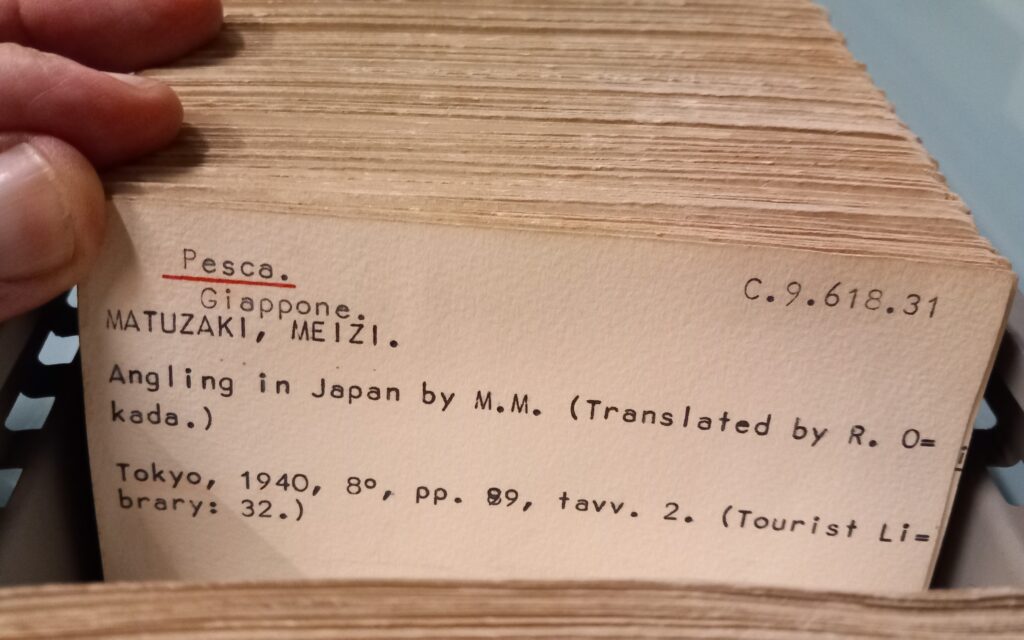

Per curiosità nello stesso anno 1940 in Giappone usciva questo libro:

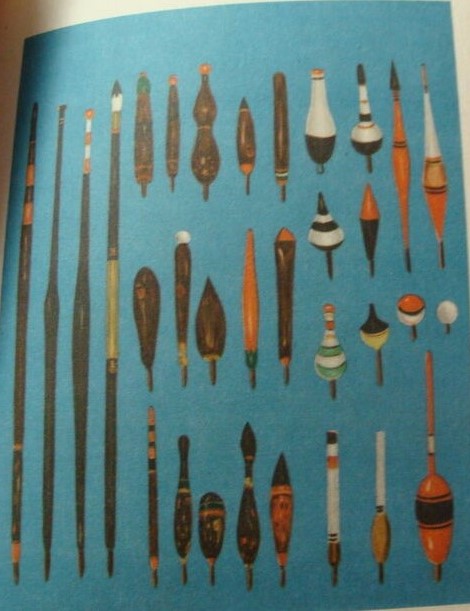

Ecco la pagina dei galleggianti giapponesi

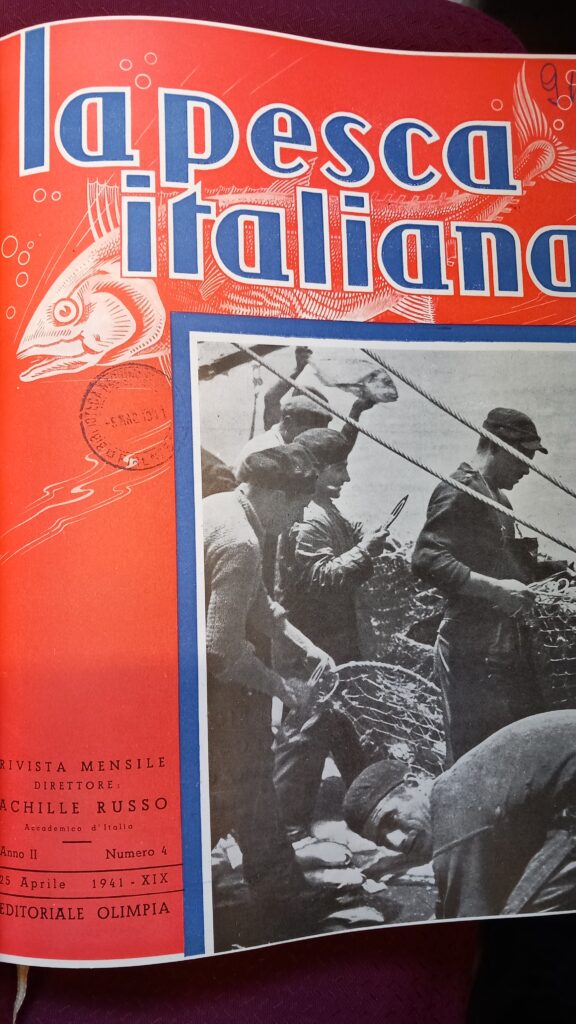

1941 ITALIA

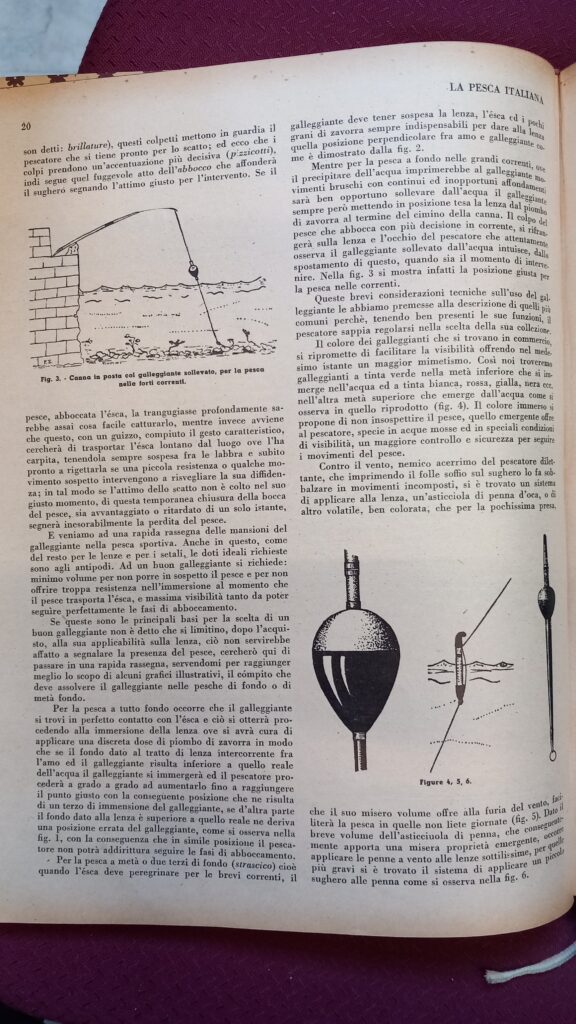

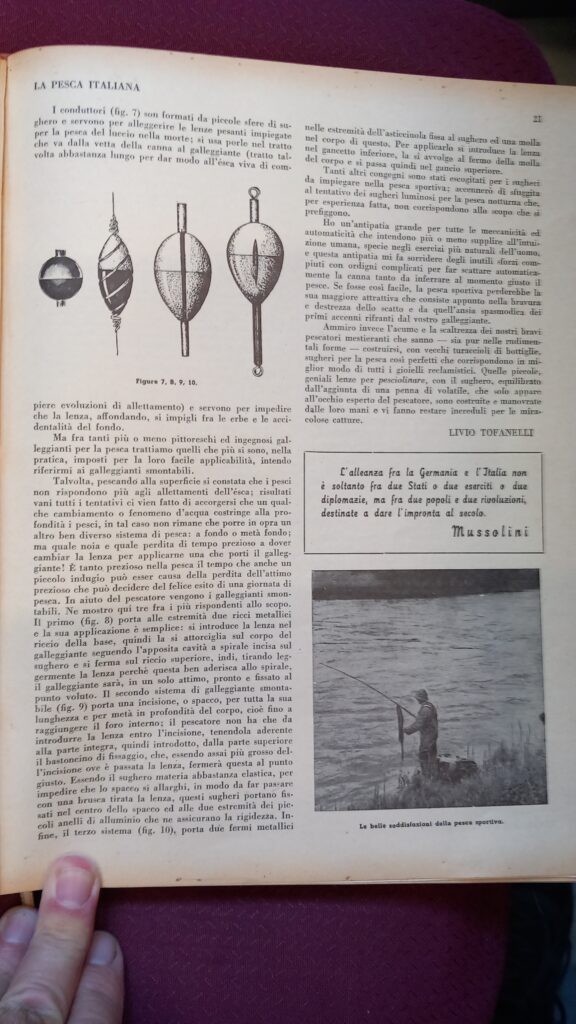

Sulla rivista “ La Pesca Italiana” e il suo numero di Aprile 1941 si ritrova un articolo dedicato ai “ sugheri” a firma del giornalista Livio Tofanelli che in quegli anni scriveva un po in tutte le riviste che esistevano : ( Diana- Il Pescatore Dilettante- La Pesca Italiana ) nei disegni anche galleggianti “curiosi”( per l’Italia) che ritroveremo poi più avanti anche nei successivi cataloghi dei commercianti, ad esempio quello a pera con il taglio sul corpo per facilitare lo scorrimento sulla lenza in questo caso avendo 2 anelli scorri filo in fondo allo spacco è inserita una molla, dove girare il filo per bloccarlo in posizione, c’è anche la forma a “ natta” con il suo bel taglio per una pronta sostituzione senza disfare la lenza

Nel maggio del 1942 sulla rivista Il pescatore Dilettante, forse influenzati dall’evento bellico in corso, appare pure il “ galleggiante Sommergibile” è un “geometria variabile” ma non metto foto perché ve ne ho già scritto nell’articolo riguardante i galleggianti piombati.

ITALIA 1951

Dal libro del Peronaci si deduce che ancora ne abbiamo di strada da fare.

Vi posso anche segnalare di come i galleggianti a “stilo” Classe A che appaiono nel disegno, verranno successivamente ripresi anche dalla rivista Pescare in un articolo del 30 Settembre 1968 a firma: Colonel P. Francois ( quando la rivista era quindicinale) cosa comune quando si ricerca, quella di ritrovare foto e disegni identici su articoli distanti decenni, come abbiamo già visto era consuetudine sino dal Medioevo/Rinascimento. Niente di male, se uno ha letto riportare di nuovo alla luce, magari manca spesso il citare la fonte…

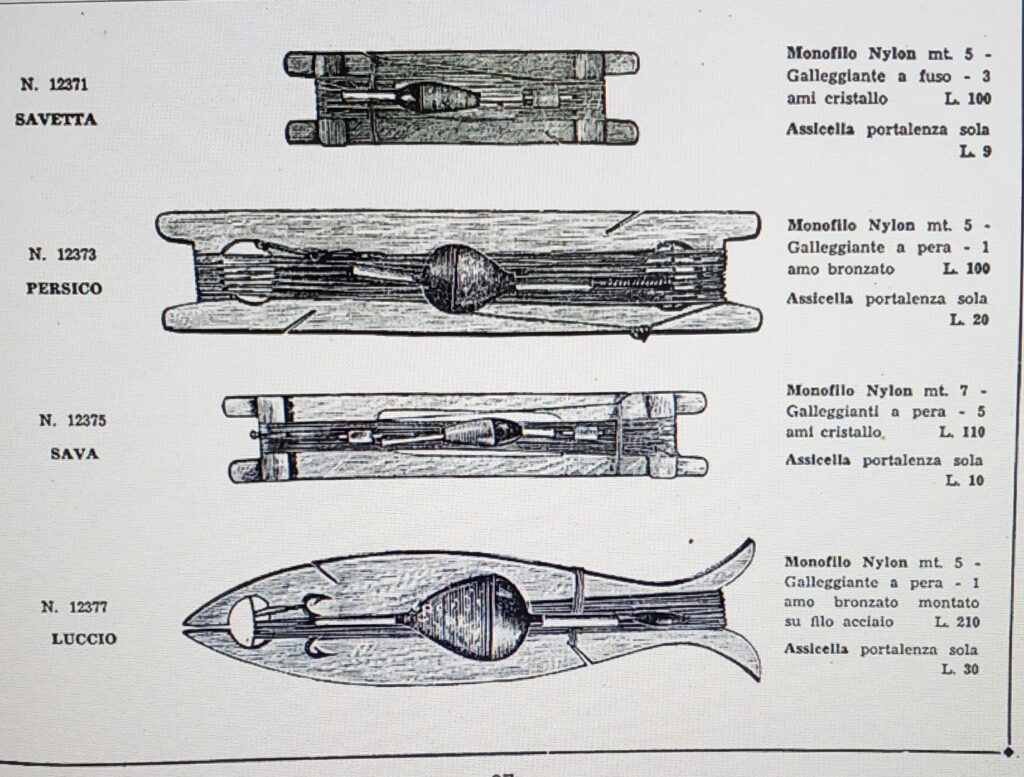

Anche nel 1955 se vediamo alcune delle lenze pronte disegnate catalogo Ravizza ci si rende conto della qualità ancora “ primitiva” dei nostri galleggianti

Del 1960 vi metto una curiosità rara, i modelli di galleggiante in uso in RUSSIA

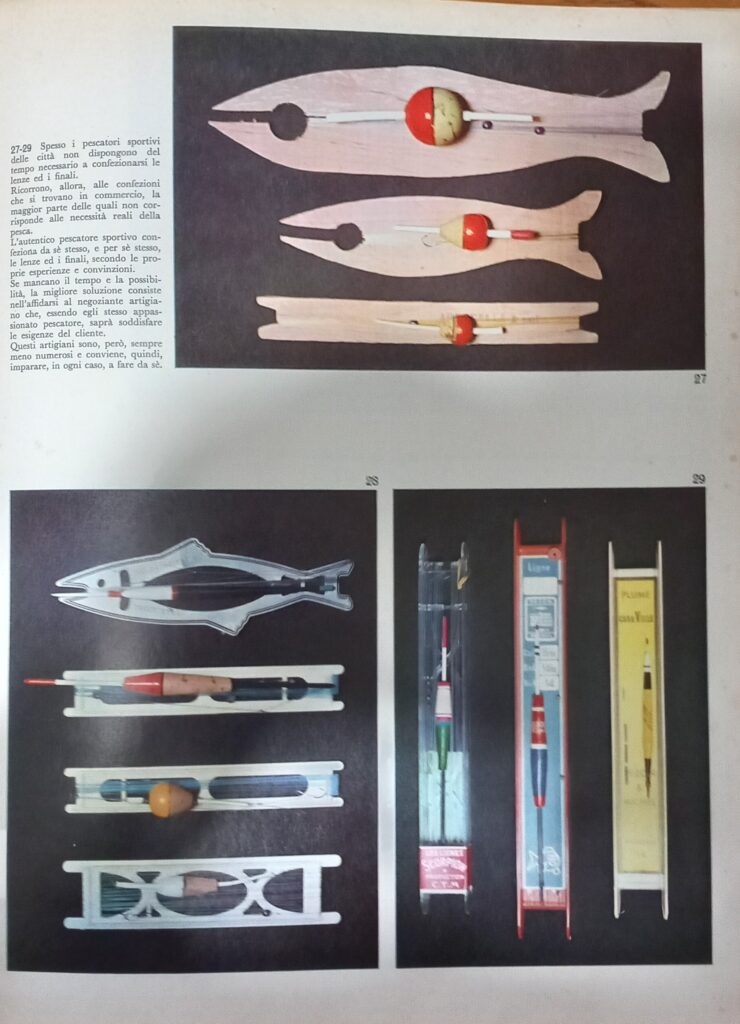

1967 ITALIA

Per riprenderci un po di dignità concludo con le pagine del catalogo RAVIZZA del 1967

Termina qui la mia ricerca storica spalmata sulla bellezza di almeno mezzo millennio

Per la foto di apertura ho scelto la prima copertina del catalogo di Mister Fish del 1982 perché di questa foto ho un succoso aneddoto fornito sempre dalla viva memoria di Massimo Gigli che partecipò in prima persona sia a disegnare il logo che a quella prima foto… pensate quello scatto opera di un fotografo professionista fu eseguito in una vasca da bagno mi sembra dell’abitazione del fotografo, il galleggiante era collegato ad una lenza su cui era posto un grosso piombo, che lo tarava, e teneva bloccato, il filo poi proseguiva fino ad uscire di nuovo dalla vasca, e un addetto gli dava gli strattoni necessari a creare le onde sinonimo di abboccata…

Per ultima nota vi metto quella che ho letto sul già citato articolo di Pescare del 1968 a firma di un giornalista francese, si pesca in acque ferme, e viene fatto notare che il miglior sistema è tenere il galleggiante completamente sommerso, a pelo d’acqua, praticamente, se non eravate delle aquile, “fuori vista”, si avete capito bene, il galleggiante in questo caso non esegue più una delle sue due funzioni principali, quella di avvisare la tocca del pesce, serve solo a tenere in verticale la lenza sotto il peso del piombo attivo…e la segnalazione? Ecco, quella è demandata ad un tratto di lenza appoggiata “molle” in superficie, appena quella si distende, si ferra!

A.Z.

Questo articolo lo firmo così

Praticamente un autentico “trattato” !!

Complimenti.

Sei un divulgatore della pesca a tutti gli effetti. Grandissimo Pescatore.